La prima volta che ho sentito parlare di Darwin è stata alle scuole medie, ma è durante il liceo che ho iniziato a confrontarmi con la complessità delle teorie di Lamarck e Darwin. Solo più tardi, mentre studiavo medicina, ho davvero compreso il concetto di selezione naturale. Non è che le giraffe abbiano sviluppato un collo lungo perché lo “allungavano” cercando cibo. All’interno delle popolazioni di antenati delle giraffe esistevano già variazioni naturali: alcuni individui avevano il collo più lungo, altri più corto. Quelli con il collo più lungo erano avvantaggiati nel raggiungere le foglie più alte, sopravvivevano meglio e avevano più probabilità di riprodursi, trasmettendo questa caratteristica ai discendenti.

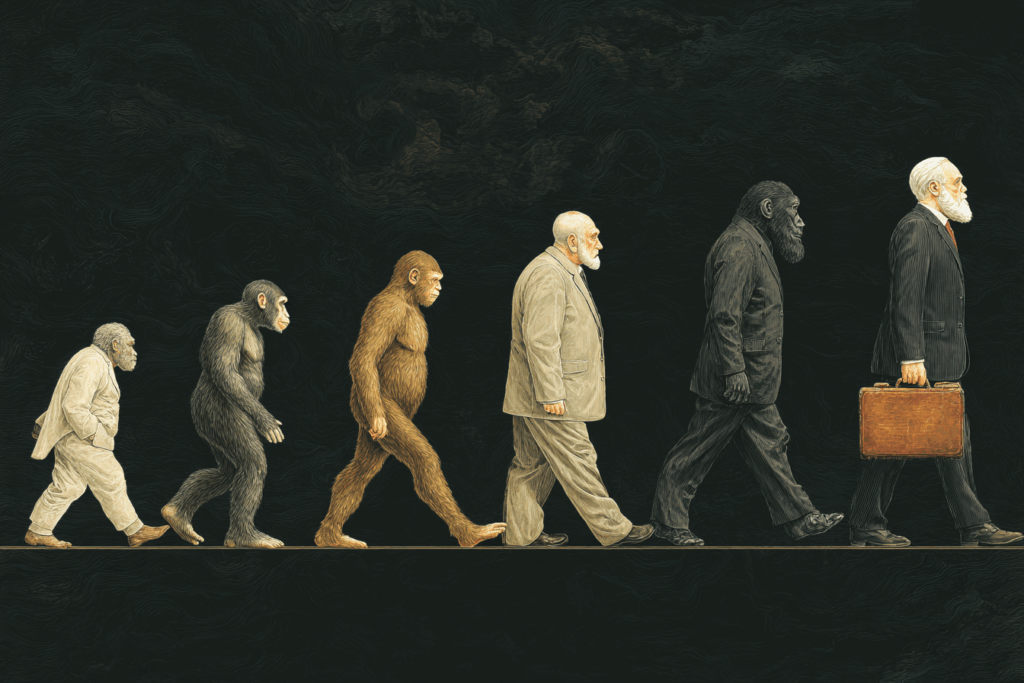

Tutti conosciamo l’importanza di Darwin e di come abbia radicalmente cambiato la visione della scienza. Prima di lui, la maggior parte delle spiegazioni sul mondo naturale si basava su idee statiche, che vedevano le specie come forme immutabili, create una volta per tutte. Con la sua teoria della selezione naturale, Darwin mostrò invece che la vita è movimento, adattamento, trasformazione continua. Le sue ricerche furono un nuovo modo di guardare al mondo, che metteva al centro il tempo, il cambiamento e la capacità di adattarsi. Le sue scoperte non influenzarono soltanto la zoologia o la botanica, ma scossero le fondamenta della filosofia, della teologia, della medicina e persino della psicologia. Dopo Darwin non si poteva più pensare all’essere umano come isolato o separato dal resto della natura: facevamo parte, a pieno titolo, della stessa grande storia evolutiva.

Un bambino curioso soprannominato “Gas”

Già da piccolo Darwin mostrava una curiosità vivace, collezionando nella sua casa di campagna insetti, rocce e minerali, e osservando con stupore gli uccelli della sua zona. Nella capanna degli attrezzi del giardino conduceva esperimenti di chimica insieme al fratello Erasmus. Gli odori pungenti che scaturivano da quegli esperimenti spinsero i familiari a soprannominarlo scherzosamente “Gas”.

La sua passione per lo studio lo portò a iscriversi alla facoltà di Medicina di Edimburgo, che però abbandonò dopo due anni, incapace di tollerare le dissezioni. Preoccupato per il futuro del figlio, il padre lo iscrisse a Cambridge, sperando in una carriera ecclesiastica. In quegli anni, però, emerse ancora più forte la sua passione nel collezionare insetti, soprattutto coleotteri, e nel divorare libri di botanica e di scienze naturali.

Un colpo di fortuna cambiò la sua vita: il ritiro improvviso di un naturalista dalla spedizione della nave Beagle aprì a Darwin, appena ventunenne, la possibilità di salire a bordo. Quella spedizione durò cinque anni e non cambiò soltanto lui, ma anche la storia di tutte le scienze, comprese la medicina e la psicologia.

Una ferita precoce e la comparsa delle ossessioni

All’età di otto anni Darwin perse la madre, morta improvvisamente. Questo evento lasciò un segno profondo nella sua vita. In alcune lettere scritte in età adulta raccontò di avere ricordi molto vaghi di lei. Cresciuto senza la presenza materna, fu accudito soprattutto dalle sorelle maggiori, ma questo vuoto precoce è stato interpretato da diversi biografi come un fattore che alimentò la sua ansia.

Negli anni successivi emersero pensieri intrusivi e ricorrenti. In una lettera scrisse: «Non riuscivo a dormire e qualunque cosa avessi fatto durante il giorno mi perseguitava di notte con ripetizioni vivide e logoranti». Parlava di “orribili spettacoli” e temeva che i suoi figli potessero ereditare la sua stessa fragilità. Cercava di scacciare queste immagini chiudendo forte gli occhi, ma senza riuscirci.

La sua mente sembrava incapace di lasciar andare i dubbi. Dopo un colloquio banale con il curato del villaggio, tornò nel cuore della notte a casa sua per assicurarsi di non essere stato frainteso. Ripeteva in continuazione frasi di rassicurazione come un mantra: «Ho lavorato quanto più potevo, e nessun uomo può fare più di questo».

Aveva fatto tracciare accanto alla sua casa di Down House, nel Kent, un sentiero ovale chiamato Sandwalk. Questo percorso in campagna era molto più di un semplice vialetto di ghiaia. Ogni giorno, con passo regolare, Darwin percorreva quell’anello immerso nel verde. Per non perdere il conto dei giri, posava alcune pietre lungo il percorso e, a ogni passaggio, ne spostava una. Per oltre trent’anni camminò quotidianamente lungo quel sentiero, che rimase il teatro delle sue riflessioni e delle sue ossessioni: in quelle passeggiate silenziose nacquero alcune delle idee che avrebbero cambiato per sempre la nostra visione del mondo.

Quando la fragilità diventa scoperta

La vita di Darwin fu attraversata da ansie, pensieri ossessivi e rituali che oggi potremmo leggere come forme di disturbo ossessivo-compulsivo. Eppure, proprio alcune di queste caratteristiche — l’attenzione minuziosa, la costante necessità di verificare e la straordinaria perseveranza — furono anche il motore che lo spinse a osservare la natura con una precisione senza pari. Il suo genio brillò nonostante le fragilità, e forse anche grazie ad esse: Darwin fu uno scienziato capace di cambiare la visione del mondo e, allo stesso tempo, un uomo accompagnato dalle proprie paure e da pensieri difficili.

Raccontare Darwin non significa solo ricordare il padre della teoria dell’evoluzione, ma anche riconoscere la complessità di tutta la sua persona. La sua storia ci mostra che talento e vulnerabilità possono convivere, e che la sofferenza psicologica non è incompatibile con la creatività e con la capacità di lasciare un segno profondo nella storia. Le ossessioni che lo tormentavano non gli impedirono di dare forma a una delle idee più rivoluzionarie della scienza — idee che ancora oggi orientano lo sguardo degli scienziati sulla natura e sull’uomo. Ed è forse questo il messaggio più profondo che arriva fino ai giorni nostri. Non dobbiamo cancellare le nostre fragilità per dare valore al nostro percorso, perché spesso è proprio attraverso di esse che nascono le domande — e le risposte — più importanti. La vita, insegna Darwin, non è mai statica: è movimento, adattamento, trasformazione, l’arte di cambiare forma restando fedeli a sé stessi e a ciò che conta davvero per noi. Ed è in questo che si compie la nostra evoluzione.

📚 Riferimenti bibliografici

- Browne, J. (1995). Charles Darwin: Voyaging. London: Jonathan Cape.

- Browne, J. (2002). Charles Darwin: The Power of Place. London: Jonathan Cape.

- Darwin, F. (Ed.). (1887). The life and letters of Charles Darwin, including an autobiographical chapter. London: John Murray.

- Darwin, C. (1958). Autobiography of Charles Darwin 1809–1882 (N. Barlow, Ed.). London: Collins. (Opera originale pubblicata 1887)

- Desmond, A., & Moore, J. (1991). Darwin. London: Michael Joseph.

- Keynes, R. (2001). Annie’s box: Charles Darwin, his daughter, and human evolution. London: Fourth Estate.

- Toates, F. (2002). Obsessive Compulsive Disorder: Practical, tried-and-tested strategies to overcome OCD. London: Sheldon Press.

- Sorsby, A. (1965). Illness of Charles Darwin. British Medical Journal, 2(5479), 745–750.

- Colp, R. (2008). To be an invalid: The illness of Charles Darwin. Chicago: University of Chicago Press.

- Smith, J. (2014). Charles Darwin’s health problems. Journal of the Royal Society of Medicine, 107(5), 178–180. https://doi.org/10.1177/0141076814525183

- OCD-UK. (n.d.). Charles Darwin and OCD. Retrieved from https://www.ocduk.org/ocd/history-of-ocd/charles-darwin/

- Scientific American. (2014, February 12). Evolution and Angst: Charles Darwin was a worrier. Retrieved from https://www.scientificamerican.com/article/evolution-and-angst-charles-darwin-was-a-worrier-excerpt/

- Smithsonian Magazine. (2015, May 12). Darwin may have experienced extreme anxiety. Retrieved from https://www.smithsonianmag.com/smart-news/darwin-may-have-experienced-extreme-anxiety-180954017/